清代鄉會試五經文的場次及位置變化

作者:安東強

來源:《中山年夜學學報(社會科學版)》2020年第6期

摘要:清代科舉取士素稱以四書、五經并重,實際上五經的位置遠低于四書。在乾隆帝改制之前,五經文雖與四書文同居鄉會試的首場,但位列四書文之后,且以專經試士,加之會試、順天鄉試的四書題改為“欽定”,在科場的位置遠不如四書文。為了拯救五經位置旁落和不兼試五經的弊病,清朝一度倡導五經中式,鼓勵士子兼習五經。乾隆帝結束五經中式后,又改造鄉會試三場文體格式,將五經公牘居第二場,并奉行五經并試。在清代科場著重首場的風氣下,第二場的五經文淪為邊緣的位置。五經取士的邊緣化,惹起部門考官和經學家的不滿,決心倡導二、三場取士,使科場選才呈現出分歧的標準與取向。

關鍵詞:五經;專經取士;五經中式;著重首場

明清科舉考試,沿唐、宋之成規,變革考試法式與內容,“專取四子書及《易》、《書》、《詩》、《年齡》、《禮記》五經命題試士”,“其文略仿宋經義,然代前人語氣為之,體用排偶,謂之陳腔濫調,通謂之制義”1。《清史稿》亦稱:清代科舉考試沿襲明制,“取四子書及《易》、《書》、《詩》、《年齡》、《禮記》五經命題,謂之制義”2。由此可知,制義即俗謂的陳腔濫調文,實際上包含四書文和五經文兩種文章。故而,所謂清朝科舉取士兼重四書與五經之說,頗有不盡不實之處。事實上,五經文在清代鄉會試無法與四書文相提并論,且在場次上由首場退居二場,與三場的策問均處于相對邊緣的位置。既有研討對相關問題已有觸及3,但關于政令的構成過程、意圖及軌制實施運作中呈現的成效得掉等問題,仍有必定的拓展空間。本文通過梳理五經文在清代分歧時期的鄉會試中的場次調整、位置起落及朝野高低的輿論反響,提醒五經與清代選才標準、觀念之間的離合。

一、居頭場與試本經

順治元年(1644)十月,清朝定鼎京師,詔令仍舊舉行科舉考試。科場條例模仿明末舊例實行:鄉會試的頭場仍試四書義三篇、經義四篇。所謂經義,即以五經命題4。

“五經”之名,始于漢代,在中國經學史與中國科舉史上具有分歧的內涵與內涵。據四庫館臣稱,漢代經師著《五經雜義》《五經異義》等書之后,“五經”遂為后世經學家因襲,而又不拘于“五”的數目,儼然為“諸經”“群經”的通稱,雖有盼望另立兼括諸經的項目,總是徒勞無功。是以,《四庫全書》亦設有“五經總義類”,收錄兼治諸經的經學著作5。

作為選拔人才標準的“包養一個月價錢五經”,亦始自漢代。不過,自漢代設置五經博士以來,五經基礎上不是作為一個整體,而是各經分別作為取士與養士的標準,并非請求兼治五經。即以唐代科舉而論,明經科亦分一經、三經、五經等項目。至宋代王安石以經義取士,五經由明經科的考試內容變為進士科的重要內容。元代創設以四書、五經命題的考試情勢,遂為明清二代承襲,只是在具體若何考試及地點場次兩方面進行了較年夜的調整。

科舉考試的“五經”,有明確的指稱,分別是《易經》《尚書》《詩經》《年齡》和《禮記》五種,各經以何家注疏為準,亦有專門指定。這種規定始于元代,逐漸定型于明代。清代沿襲明代舊例,以宋儒見解為主,不采古注。《易經》主宋代程子《易傳》、朱子《周易本義》之說,《尚書》主宋蔡沈《書集傳》之說,《詩經》主宋朱子《詩集傳》之說,《年齡》則主胡安國《年齡傳》,《禮記》則用元代陳澔《云莊禮記集說》6。

諸家注疏能否得當,有科舉取士與經學傳授兩個層面的問題。不過明清科舉考試五經,棄用古注疏,較早惹起士林不滿,將應試之文斥之為“師心剿說,浮蔓無根”7。而《年齡》主胡安國《年齡傳》,在清代屢經批駁。四庫館臣稱明代科舉用胡氏《年齡傳》,“故有明一代,《年齡》之學為最弊”8。

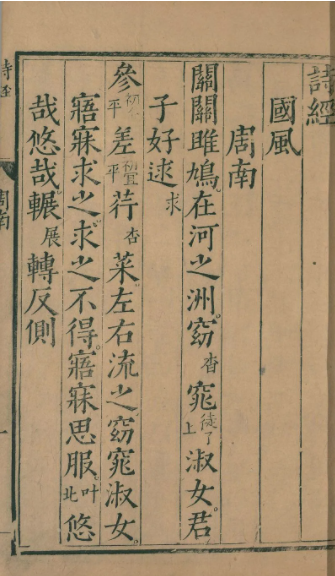

《年齡》書影

乾隆五十七年(1792),禮部尚書紀昀議定科舉考試《年齡》條例時,指出考試《年齡》向用胡安國傳,但該書可以出題之處不過數十,導致士子不讀全經、不知本領,僅記數十題即可應試。且胡安國借經立說,與孔子本意不符,嗣后《年齡》題,應以《左傳》本領為文,參用《公羊》《穀梁》之說。經乾隆帝允準,遂成定制9。

《年齡》改用古注,引發變更《禮記》注本的討論。陳澔的《云莊禮記集說》在清初已被朱彝尊詆之為“兔園冊子”。乾隆五十八年七月,貴州學政響亮吉奏稱,既然科舉考試《年齡》題,改用三傳,《禮記》亦應改用漢代鄭康成的古注。禮部諸臣認為響亮吉“不知胡安國之傳《年齡》,附會時事,多與經文不相合適,是以罷用其說”,朝廷設科取士,“五經所用傳說,頒行日久,多士師守舊學,見異弗遷。若慕復古之名,紛紛請sd包養改,是必詩用毛序,書用孔傳,徒使士子旦夕更徙,靡所適從,于經訓學術,均無裨益”10。

禮部駁斥響亮吉之說,并非無據。響亮吉所奏僅從經學授受的角度出發,他亦知陳澔的《云莊禮記集說》“本為科舉起見”。四庫館臣此前已就此進行分析,認為朱彝尊批評過當,“禮文奧賾,驟讀為難,因其疏解,得知門徑,以漸進而求于古,于初學之士固亦不為無益。是以國朝定制,亦包養平台姑仍舊貫,以便童蒙”11。概言之,愛崇陳澔之書是為了方便科舉取士起見。至于經學年夜旨,乾隆帝另命人編纂《欽定禮記義疏》一書。

另一方面,細繹清後期的科舉政令,所謂鄉會試的首場試以四書、五經,貌似二者處于劃一的位置,均為士子必須誦習,實則否則。政令規定應試經義,“士子各占一經”。應試者不用對五種經書逐一熟習,只需專習一經即可,俗謂之“本經”“專經”等。是以,明清科舉政令聲稱以四書、五經命題取士,實則不過是四書一經罷了。這也導致應試者于四書無不熟讀,于五經則只研習專經,但求應試以求功名罷了。

作為掄才的標準,不宜過高,至多應就中人立法,才幹從眾多科舉應試士子群體中,既保證選拔真才,又保證廣年夜應試者的進身之路。以本經共同四書取士,也有客觀的緣由。在當時的條件下,經學書籍在良多地區刊刻未便,暢通不暢,這必定增添應試者的讀書本錢。即以通行本的四書、五經而言,若在江浙地區的富庶之家自非難事,可是對全國年夜多數地區和廣年夜冷畯之家來說,就不是一件不難的事了。況且通行本只是應付科舉考試,若論及探討經義堂奧,還需研讀古注及歷代注疏。自漢代以來,五經的注疏本單一,卷帙眾多,單就一經而論,已然令年夜多數讀書人看而興嘆了。五經義蘊繁賾,遠勝于四書,加上卷帙眾多,難免令廣年夜應試者看而卻步。

五經之間,彼此也難易有別,注本有幾多之分,使應試者在選擇本經時趨易避難。乾隆二十三年仲春,因御史楊立方奏請鄉會試增添《周禮》《儀禮》,與五經一同命題取士,乾隆帝指出,科舉考試專用五經取士,行之已久,《周禮》《儀禮》的義蘊年夜半已具于小戴《禮記》,三禮相通,不虞掛漏。尤為主要的是,作為命題試士的《儀禮》在科場已與《年齡》被應試者“并目為孤經”12。

乾隆帝畫像

《周禮》《儀禮》的義蘊能否年夜半具于《禮記》,另當別論。但《禮記》較之《周禮》《儀禮》,顯然更適宜科舉考試命題。盡管這般,在明清二代,應試者已經在選擇本經時,居心避開《禮記》《年齡》不選,乃至成為“孤經”。

應試者較少選擇《禮記》《年齡》,那么衡文的同考官天然也是各房多寡不均。定規:五經中額不等,分房閱卷,鄉會試同考官,分別閱看各經試卷,取中定額。普通來說,“《易》、《書》、《詩》三經卷,分三、四、五房,《年齡》《禮記》卷止分一、二房”,“各經卷多者,一房閱至數百卷,甚且多至千卷。其卷少者,一房止閱一二百卷”,數量多寡的懸殊太年夜。此中也繁殖弊病,如“以一、二人專閱一經,則隱藏關節,易于識認”。乾隆帝認為立法有弊病,各省主考既不分經閱卷,以一人兼閱五經卷,則科甲出生的同考官們不用拘泥五經分房閱卷,自丁酉科開始,每經中式卷仍照原額,各房考官均勻派閱五經卷13。這次政令調整已在乾隆四十二年,既在五經文降為鄉會試二場之后,又在五經并試之前,或許可以看出乾隆帝在改造軌制過程中的心態。

乾隆帝針對科舉考試本經所繁殖的問題,的確切中肯綮。在科舉鄉會試場,五經分別中額,五經分房閱卷,分別出題,在軌制運作層面的問題頗多,不僅沖擊了選拔人才的公正性,並且增添了辦文科場事務的困難。

事實上,明清兩代的考官們和士子們已經自行“發明”應對之策:即在著重頭場風氣的形勢下,基礎上以四書文作為取中與否的“公正”標準,同樣居于頭場的五經文逐漸淪為無足輕重的陪襯腳色。因本經各自分歧,但四書題并無二致,使得應試者在投報本經時趨易避難的小聰明略打扣頭。受此影響,鄉會試頭場的四書題和五經題,受重視水平隨之分化。

重四書題、輕五經題的風氣,在清代科場中表現益為明顯,還由風氣成為政令。順治年間,福建道御史趙祥星疏言,會試年夜典,應當嚴格剔除弊病,請欽定第一場的四書題和五經題,然后密封送進內簾,刻印頒發給應試者。至于二、三場題目,仍責令主考官按例擬出。禮部亦以為然。順治帝卻諭令:“第一場四書題目,候朕頒發”,其余仍由考官按例出題14。包養俱樂部康熙二十四年(1685),順天鄉試的頭場四書題也改為欽定15。

順治帝的考量,畢竟是因為假如欽定五經題,則需求每經命題4道,合計共20道,過于繁瑣,還是好像乾隆帝直陳的“從來科場取士,首重頭場四書文三篇,士子之通與欠亨,不出四書文之外”16,抑或兼而有之?總之,“欽定”命題之舉,當然是情勢年夜于內容,反應的卻是最高統治者的表揚與重視。這是影響五經在清代科場位置的主要原因之一,使考官及士子琢磨到清朝掄才年夜典重四書不重五經的傾向。此后五經題雖在頭場,卻無法與四書享有劃一位置了。

這種影響逐層下移,在各省學政考試生童的軌制層面也有很深的積習。雍正元年(1723),為扭轉此弊,禮部議準:學政歲科考試是以前只出四書二題,不出經題,“士子亦遂以經學視為緩務”,嗣后科考用四書文二篇,加經文一篇,如遇冬月日短,用四書文、經文各一篇17。新政令事實上顯然不成能晉陞五經在科場中的位置。雍正年間,汪景祺譏評科場考官衡文校包養價格士:“但看四書文三篇為往取,經文皆不觀看,二三場又無論已。”面對汪景祺的“非議”,雍正帝也不得不承認“近來科場取士,試官多以四書文為主,而于經藝不甚留意”18。針對此問題,清代統治者先后采取兩種判然不同的取徑:一是補救之道,倡導五經中式,并設命名額;二是將五經題移至第二場,與頭場的四書題的位置和命運徹底判然兩分。

《經文五萬選》書影

二、五經中式的興與廢

假如嚴格以明清科舉考試政令為評判,五經中式實際上是一種違式。或是因為明代科舉考試逐漸構成著重頭場四書文的風氣,士子遂以應答五經作為對抗風氣或自炫其學的情勢,竟然一度獲得朝廷與考官的默認,藉以倡導五經和彌補科舉選才過分倚重四書的偏蔽。

何謂五經中式?在科舉鄉會試頭場考試四書題與五經題的時代,因試本經,故五經分別命題,共計四書題3道、五經題各命4道。依照規定,應試士子答卷時,只需作四書題3道、五經中的本經題4道即可。若應試者將四書題3道、五經題的20道所有的作答,共計為文23篇,且合適衡文標準中式,即謂之五經中式。

《清史稿》稱:“五經中式,仿自明代。以初場試書藝三篇、經義四篇,其一起配合五經卷見長者,因有‘二十三篇’之目。”19梁章鉅在《制義叢話》中謂:“前明科舉,初場試四書文三篇,五經義四篇,故爾時有七篇出生之目。間有一起配合五經卷以見長者,故又有二十三篇之目。”20所謂“七篇出生之目”即正常中式者,“二十三篇之目”即五經中式者。

五經中式的先例,始自洪武二十三年鄉試,福建士子黃文史在應天鄉試時,兼作五經各題,“以違式取旨,特賜第一,免其會試,授刑部主事”。后天啟丁卯鄉試,顏茂猷以兼作五經題取中,崇禎甲戌會試又以五經卷成進士,皆為福建士子。明末之際,其他各省士子也效仿此道,先后中式者有丁丑科江西揭重熙、己卯科山東宋瑚、癸未科浙江譚貞良、馮元飆、江南趙天麒等人21。

此風氣沿至清初,順治二年第一科鄉試便產生一名五經中式者。山東士子法若真應鄉試時,“以全作五經文,賜內閣中書,一體會試”22。康熙二十六年,浙江錢塘縣監生查嗣韓、福建侯官縣貢生林文英應順天鄉試時,經特旨恩準五經中式。這都是特事特例,并未構成專門的政令。事實上,順治二年時,還專門出臺政令,“以士子博雅不在多篇,停五經中式”。故而康熙二十六年的五經卷,實屬違式,在特旨授為舉人的同時,亦指出“后不為例”23。

康熙四十一年,在壬午科順天鄉闈中,監生莊令輿、俞長策所作試卷,均兼作四書題與五經題共23篇。時任外簾監試御史節什等官員認為,試卷雖“與例分歧,但事關崇高雅化”,模仿前例奏聞。禮部認為“應無庸議”。康熙帝卻一反前態,認為“所作五經文字,若俱空洞不切,自不當取中。若能切題旨,文理明順,一日書寫二萬余字,實為難得”,授予莊、俞舉人,并令九卿等官員議定五經中式的條例24。

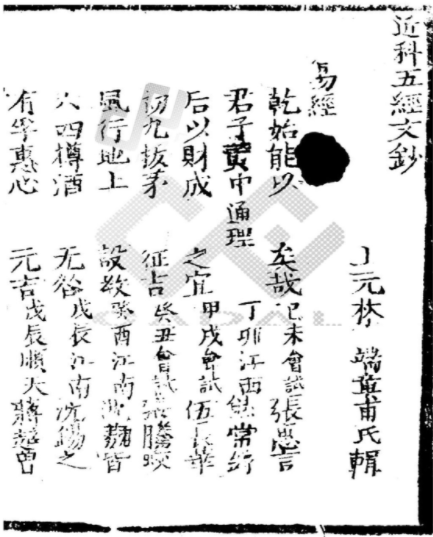

近科五經文鈔序

十月初八日,九卿等官員遵旨議準:一、設定專額包養網站,于鄉會試中額外取中三名;二、頭場作五經卷者,二場需多作詔、誥各一道;三、頭場備多頁長卷,發給報考五經的應試者25。至此,五經中式由一種科場風氣變成政令,中式額數還可以因佳卷多而變通增添。在此推動之下,士子仿效者越來越多,直隸、陜西、江西等省還有士子憑借五經中式考中鄉試頭名(解元)。此中江西解元李紱,所作應試文皆刻程文,“悉胸無點墨,殆有萬夫之稟”,后亦以經師名世26。

各省巡撫、學政亦以倡導五經自任。康熙三十八年,直隸巡撫李光地倡導五經之學,設義學,聘請名師,“正俗學之陋,有閑則身臨課之,諸生兼通五經者以十數,獨張南齡能誦《十三經》,中乙酉順天鄉試第一。嗣復奉行所屬,凡通都年夜邑皆以次修舉焉”27。次年,九卿會議變更科場事宜,議準:“童生內有將經書、《小學》真能精熟,及能成誦三經、五經者,該學臣酌量優錄。”28后順天學政楊名時、山東學政黃叔琳,亦遵守李光地教士之法,“孺子有能成誦五經者,為青其衿。至是而泮宮內習五經者幾十之二”29。

包養一個月外省與京師的風氣互動影響,使政令又有變化。康熙五十年蒲月,因左都御史趙申喬奏請,康熙帝又諭令增添鄉會試五經中式的名額:順天鄉試增添二名,外省鄉試增一名,會試增二名30。

出人意料的是,僅僅四年之后,康熙帝的態度陡變。康熙五十四年正月,他申飭科場“經書題目不拘忌諱,斷不成出熟習常擬之題”,應盡力除情弊,否則無裨實學。又稱:“五經中式甚屬無益,十七八歲之幼穉皆能之,不過手敏、多寫字耳,殊無實學。著結束。”31此中緣由,或與他申飭科場弊病有關。

五經中式結束未及十年,雍正帝又恢復此例。雍正二年三月初一日,雍正帝詣太學行釋奠禮成,為了表揚經學,崇尚文教,認為此前之所以結束五經中式,“以其久而滋弊也”,但此制關乎經學與文教,應變通恢復,擬定新制:“嗣后各學臣及祭酒司業,于錄科時先加面試。主考閱文果佳,本監加中四名。直隸各省鉅細紛歧,某省應加中幾名,著分別詳議定數具奏。如無佳文,寧缺勿濫。會試臨時請旨。”32后議準:各省鄉試“每額中十九名,加中五經一名”33。

與康熙年間的政令比擬,新制中除順天鄉試的皿字號中四名為固定額之外,其余各省鄉試采用浮動額,與正額按19∶1取中(后又演變為15∶1)。此外新增五經取中鄉試副榜的規定:“年夜省人多文佳,額外量取副榜三、四名。”34副榜非正式舉人,不克不台灣包養及藉此參加會試,可是雍正四年十月又有上諭稱:“士子讀書制行之道,首在明經。其以五經取中副榜者,必有志經學之士。著將本年各省五經取中副榜之人,俱準作舉人,一體會試。”35這僅為特典,后不為例。

至于會試的五經中式額數,由禮部屆期請旨定奪。此例沿至乾隆年間。乾隆元年會試的五經中式定額:南卷取中10名,北卷取中3名,中卷取中2名,旗卷應否取中由主考閱訂婚奪。乾隆二年會試:旗卷1名,南卷8名,北卷3名,中卷1名。乾隆四年會試:旗卷1名,南卷8名,北卷3名,中卷2名。乾隆七年會試:旗卷1名,南卷8名,北卷3名,中卷2名。乾隆十年會試:南卷2名,北卷1名,中卷1名。乾隆十三年會試:南卷取中2名,北卷、中卷、旗卷應否取中由主考閱訂婚奪36。

雍正年間,因新制初復,實際上“會試時,因五經佳卷多于中額,進呈尤雅者中式,浮于正額”37。而乾隆年間的五經中式額數逐漸遞減。可以看出,南卷因有江浙等省士子,故額數比北卷、中卷和旗卷多一點,亦呈遞減的趨勢,從乾隆元年十名減至二名。

乾隆帝最終結束了五經中式之例。關于何時結束,有兩種分歧的說法。趙翼、梁章鉅、吳振棫等人認為乾隆十六年辛未科會試,奉旨結束五經中式之例。平易近初所纂的《清史稿》沿用此說,稱“乾隆台灣包養網十六年,始停五經中式之例”38。而《清朝文獻通考》等則認為乾隆十八年才結束五經中式39。

揆諸《清實錄》記載,乾隆十六年四月,禮部請旨今年會試中額,得旨:“五經卷本年不用取中。”40這實是指該年包養網比較會試不取中五經卷,并未明確諭令結束五經中式。就在同年的十一月,由于兩江總督尹繼善奏稱:“江省文闈鄉試,五經卷多,請咨明考官,憑文酌取。”經禮部議準:“查五經定額,十五卷取中一卷,不得額外加取。若人多文佳,于五經中額外,酌取副榜三四名。”41這就是說五經中式的政令至多在鄉試一級仍在實施。

兩年后,時值鄉試之年,秋間鄉試仍未結束五經中式之例。在鄉試結束之后,貴州巡撫定長奏稱:貴州省士子在過往三科鄉試中,因作五經卷者少,五經中式缺額二名,此額能否可改歸專經取中?年夜學士等會同禮部議準:“嗣后各省五經中額,概行結束。”42也就是說,乾隆十八年正式結束五經中式之例,持十六年結束之說者皆誤。

五經中式在包養意思康熙年間、雍乾之際先后兩度興盛。在逆反或糾正著重頭場四書文的年夜勢下,一方面緣由是清初士子沿續明末風氣,以五經中式炫應試技藝,另一方面則與清朝進關后表揚經學,崇尚文教有關,故五經中式者在清朝“尤指不勝屈”。

面對汪景祺等人批評科場衡文往取只重四書文,“經文皆不觀看”,雍正帝雖承認這種科場風氣確為事實,但否認這是科舉設制的本意,還以五經中式進行辯駁,稱:“本朝制科取士,三場并重,但出題先書后經,閱文者不得不先看書藝,而后閱經文,斷無有書文欠安而優于經文之理。且雍正二年特開五經中式之科,通行直省,以廣羅明經力學之士,尚可云不崇重經學乎?”43台灣包養網隨著五經中式的結束,及五經題移到鄉試和會試的第二場,似乎也從正面印證了汪景祺等人的批評并非虛言。

五經中式對科場風氣確有糾偏的積極感化。對于康熙年間查嗣韓、林文英以五經中式,清初士人紐琇評論稱:“比來呫嗶之家以帖括竊取科第,自本經而外一無通曉,仕路之登進日繁,學殖之荒夕照甚。查、林二公乃能于風檐刻燭時,立就二十三藝,洵未易才,若非幸遇圣明,則格于成例,終至淹沉矣。”44清初統治者也曾以此類措辭表揚五經中式。

但是朝野之間亦有批評五經中式流弊的言論。乾隆九年十一月,河南布政使趙城奏請應穩重五經中式,指出“數科以來,淹通博洽者固不乏人”,同時也令浮夸躁進之徒鉆營五經中式“額廣人稀”的軌制破綻,“常日剽竊五經擬題,購求坊刻文字,割裂成篇”,記誦于胸,臨考時拼湊完卷,不過是“剿說相同,陳舊見解”,殊非加中五經中式的本意45。無獨有偶,湖廣道監察御史黃元鐸亦奏請嚴五經中式之例。他稱五經中式額數屢次加增,中式頗易,無裨經學,且“各省所出五經題目,顯多冠冕吉利,應試士子皆可場前預擬題目”46。或許恰是由于他們的奏陳,乾隆帝才決定減少次年會試中五經中式的額數,如乾隆七年的額數為:旗卷1名,南卷8名,北卷3名,中卷2名。至乾隆十年則減為:南卷2名,北卷1名,中卷1名47。此后漸漸結束五經中式之例。

即便以五經包養網單次中式獲得舉人功名的趙翼,對五經中式的態度亦有所保存,曾稱:“文思靈敏者,兩日一夕之力完此二十三藝,實亦不難,余亦以五經中乾隆庚午科順天鄉試。”48趙翼將五經中式視為“文思靈敏者”的捷徑,或許只是江浙士子對此技藝故作舉重若輕之語。

五經中式的表揚者,后亦變成反對者,尤以康熙帝、乾隆帝為代表。他們均以繁殖科場弊病和無裨實學為依據,先后諭令結束此例。不過,乾隆帝結束五經中式,能否意味著他并不重視以五經取士呢?這就要從他變革科舉考試的整體規劃中窺其意圖了。

三、降居二場與五經并試

清代科舉制的調整在乾隆年間逐漸定型。所謂定型,或許可以從兩方面來定義:一是乾隆朝的科舉制與明朝及清初規制比擬較,科舉鄉會試的三場文體和考試法式進行了較年夜的變革,二是此制隨之實施了百余年,直至晚清戊包養sd戌維新和辛丑改制時期。

乾隆年間,科舉鄉會試改制的主要辦法之一,即與五經在清代科舉考試中的場次位置和考試方式有關。年夜體而言,這一變革進程在情勢上表現為底本居頭場的五經題,逐漸降為第二場;原來只是考試本經,后改為并試五經。

不過,乾隆帝改造科舉制的進程并非一揮而就,而是歷經三個階段,前后持續了五十余年才最終確定下來。是以,若要究其改制的意圖,也需求梳理整個進程,始能準確掌握。

乾隆帝即位之初,因有雍正帝遺留的鄂爾泰、張廷玉兩位老臣柄政,難以觸動科舉制的樞紐包養網VIP問題(鄉會試的場次與文體),只能在舊制的外圍變革選才、儲才的途徑。乾隆元年六月,他在上諭中稱:科舉鄉會試“三場取士,考慮華實,定制已為盡善”,頭場經義試以四書、五經,代圣賢立言,“士子若果知古知今,二、三場盡足發抒才調”,考官們宜留意衡校,以得真才實學之士49。即為例證。

盡管這般,乾隆帝依然嘗試變革掄才與儲才的方法:其一,令學政在歲科案臨時,考試生童數條御纂諸經中考慮舊說有所別異處,“有能答不掉指者,所試文稍平順,童生即予進泮,生員即予補廩,以示鼓勵”50。此制后衍變為學政的經古場。其二,弛坊選之禁,命方苞選編《欽定四書文》,后刊刻頒發,作為應試士子的舉業指南。其三,推廣試律詩,從翰詹年夜考到翰林院庶吉人散館,以及新科進士朝考,均試以試律詩51。這推動了試律詩進進鄉會試的進程。其四,即結束五經中式之例。

乾隆帝并非不重視五經之學,繼位后還命人編纂《欽定三禮義疏》,與此前康熙帝、雍正帝敕修的《御纂周易折衷》《欽定書經傳說匯纂》《欽定詩經傳說匯纂》及《欽定年齡傳說匯纂》合為御纂五(七)經。在他遞減會試的五經中式名額時,還頒布上諭,指出“崇尚經術,良有關于世道人心”。乾隆十四年,鑒于翰林院缺乏經術之士,他令京師年夜學士、九卿和外省督撫“公舉所知,不拘進士、舉人、諸生以及退休、閑廢人員能潛心經學者,穩重遴訪,務擇老成敦樸、純樸淹通之士以應精選”。不久,又飭諭考試內外保舉的經學人員,應往除科場應考習套,以覘實學52。此番詔舉經學,前后歷時三年,后來也沒有收到預期的後果。詔舉經學的掉利,或是連帶五經中式結束的一個原因。

仔細琢磨乾隆帝的意圖,五經之學不克不及責難初學者,卻可為應試者供給一條新的獲取功名的途徑,吸引少數有志于經學的讀書人潛心于此。五經之學應為專門人才的素業,不以涉獵記誦為能,須使肄習者經明行修。概言包養金額之,五經之學為選拔專門人才的考察標準,并不適于選拔通才。

科舉取士意在選拔治人之人的通才,內而充翰林才華之選,外而授以政事,察吏牧平易近。通才的標準則以四書之學為標準,便是乾隆帝所講“士子之通與欠亨,不出四書文之外”之意。這逐漸反應在乾隆帝調整科舉鄉會試三場的文體格式之內。

乾隆二十一年,為了防范科場弊病,整肅科場風氣,乾隆帝決定對鄉會試的試卷派員磨勘。此前鄉會試“三場試藝篇幅單一,士子風簷寸陰中,檢點偶疏,輒干指責。其以磨勘獲咎者,轉得有所藉口”。有鑒于此,他決意徹底調整科舉軌制,刪繁就簡,化難為易。十一月初八日,上諭更定鄉會試三場的文體,稱:“今士子論、表、判、策,不過相同剿說。而sd包養閱卷者亦止以書藝為重,即經文已不甚留心,衡文取士之謂何?此甚無謂也。三場試以書藝、經文,足覘素養。繼之五策,更可考其抱負之淺深,又何庸連篇累牘為耶?”是以,鄉會試第一場只試四書文3篇,二場試五經文4篇(會試加試表文1道)、三場試策5道53。后來試律詩代替表文,不僅在會試與鄉試中都要考試,還在乾隆四十七年七月升至頭場,與四書文并列,是清代中后期科場取士的主要文體。

至于此前與四書文并列在鄉會試頭場的五經文,則淪為第二場的主要位置。盡管此前的科場風氣下,五經文已不為考官和士子所重,現在移至無足輕重的第二場,只能表白乾隆帝默認了科場風氣,屈從于事實,將風氣轉化為政令罷了。

在乾隆二十一年科舉改制以后,五經文雖從鄉會試的頭場移居第二場,但依然考試本經,并沒有改變專試一經的成例。不久,專經取士的成例也納進乾隆帝改造科舉的計劃。

防范和剔除科場弊病,是乾隆帝整飭和改造科舉軌制的初志,也可以視為乾隆朝科舉改制的焦點問題。早在乾隆九年八月,兵部侍郎舒赫德奏請議改科舉取士時,就針對專經取士的流弊有所指陳,稱:“士子各占習一經,每經擬題多者百余,少者不過數十耳。前人畢生治之而缺乏,今則數月為之而有余,其陋者至未嘗全讀經文,況看其通貫儒先之說乎?”54這是從防范預先擬題的方面包養站長進手,盼望改變專經取士的成例。乾隆二十三年三月,順天學政莊存與奏請嚴禁鄉試考官代士子預擬五經題。因鄉試場內的五經題,向例由同考官擬,再由主考官、副考官掣簽應用,嗣后結束同考官擬題之例,改由主、副考官自擬55。

前節已經述及,專試本經不難導致鄉會試閱卷分房不均,以一二人專閱一經試卷,也易隱藏關節甜心寶貝包養網。如福建鄉試自乾隆二十五年裁改分房后,設同考官十一房,《易經》三、《尚書》二、《詩經》四、《年齡》和《禮記》各一。而江西鄉試亦以《詩經》卷最多,達4500余卷,分5房;《易經》試卷僅1700余卷,卻分4房,各房閱卷數量多寡懸殊,只得將《易經》一房改為《詩經》房56。乾隆四十二年四月,他決定徹底改造依照五經分房閱卷的舊例,諭令各房考官均勻派閱試卷57。僅僅調整科場分房,能否能夠解決各房閱卷數量不均的問題,不無疑問。

《詩經》書影

此制實行十年之后,再次迎來改造的契機。乾隆五十二年十月,經王公年夜臣及督撫們的吁請,乾隆帝決定于乾隆五十五年舉行他的八十歲“萬壽慶典”。作為慶典的主要組成部門,科舉恩科天然不成或缺。因為乾隆五十五年正值會試之年,所以特意將下屆鄉會試正科提早舉行,即乾隆五十三年八月、五十四年三月預先舉行正科鄉會試,五十四年秋舉行恩科鄉試,五十五年春舉行恩科會試58。

十仲春初二日,乾隆帝召見先后充當上一年順天鄉試正考官和本科殿試讀卷官的兵部尚書彭元瑞時,君臣為了籌劃乾隆五十五年即乾隆帝八十年夜壽時的恩科事宜,就近年來的科場弊病問題進行了討論。彭元瑞奏稱,科場內依然充滿弊病,在舉辦鄉、會及殿試中有傳卷、聯號及彼此換卷、謄錄、對讀、私改文字等弊未能盡絕。乾隆帝認為應設法剔除弊病,遂命年夜學士、九卿將彭元瑞所奏各弊及此外另有何項弊竇,均于規章中進行修訂和完美59。

本次科舉改制的會議,歷經二十余日始有定則。年夜學士、九卿等奏陳會議鄉會試科場新章,首條便是改造考試本經和分經取士的舊制。他們認為應試士子自束發授書,本應五經全讀,請于次年戊申科鄉試為始,“先將五經輪流分試,然后各出一題成五藝”,次年鄉試先試《易經》;“生員歲試,俟五科后,該學政亦輪流間出。童生仍用四書文二,經文刪”60。

乾隆帝認為“所議俱屬詳悉周妥”,這般改造,“既可令士子潛心經學,又可以杜絕場內關節弊病。而衡包養意思文取中,復不至限于經額,致佳卷被遺。自應于分年輪試畢后,即以五經出題并試”。惟應先考試《詩經》,因“士子以《詩經》為本經者多”,次年會試用《書經》,以后鄉會試輪用《易經》《禮記》《年齡》61。

作為銜接科舉與學校之間的科試和錄遺等試,也由云南學政汪如洋提出變通和應對的辦法:乾隆五十三年錄遺,暫用《詩經》;己酉鄉試用《易經》,科試亦先用《易經》;壬子鄉試用《年齡》,科試先用《年齡》。將己酉會試應用的《書經》,于庚戌歲試補試;庚戌會試應用的《禮記》,于癸丑歲試補試62。

因新制規定童試不消五經文,廣東學政關槐建議在取進童生的覆試中加五經文一篇,各府、州、縣考的覆試,也一概增進。“出題之法,首《詩》,次《書》,又次《易》、《禮》、《年齡》。迨輪試畢,照生員歲試例,不拘何經出題。”63經禮部議定實行。

汪如洋、關槐等官員的建議,意在補充和完美此次改制新章,故而獲得乾隆帝的贊許。至于對改制的焦點內容提出異議者,則是另一番命運。乾隆五十三年玄月,御史劉紹錦奏稱今年鄉試以《詩經》命題,次年會試按制應用《書》,其內容或義蘊閎深,或詰屈聱牙,恐應試者不克不及熟讀通暢,請仍以《詩經》出題。乾隆帝以為先將《易經》改用《詩經》已屬體恤備至,“《書經》乃士子等束發時即應誦讀之經,豈有業經應試,猶不曾誦習之理?”劉紹錦所奏實屬沽名釣譽,“國家甫經定規,奉行伊始,即紛紛妄議更張,尤為明季惡習,斷無此政體”。劉紹錦因言獲罪64。

乾隆帝對科舉新制充滿了自得之情,隨后吐露在乾隆五十四年的殿試策問題中。題稱:科場“今制四子書以正其嵞,五經以博其趣,八韻以覘其才,五策以徵其實,立法善矣。士宜何如端醇淬礪,以副予武功乎?包養ptt”65所謂“立法善矣”的“今制”,即指鄉會試第一場試四書文3篇和五言八韻詩1首,第二場試五經文5篇,第三場試策問5道。士子們的應制策文天然不敢提出什么異議。該科探花劉鳳誥的策文稱:“圣朝武功光昌,士習亦勉相砥礪,四書、五經既正其本業,而韻語、策對均并試之,所以覘其才而勗其責實者,不已至歟。”66實際上并未答出什么實質性的內容。

隨著鄉會試輪番采用各經取士,乾隆六十年乙卯科會試時正式實施五經并試,即第二場五經題于每經各命1題。乾隆帝此前曾立志,若在位六十年,即遜讓皇位。清代科場定制的最終落實,恰在該年度,難道僅僅是一個歷史的偶合?

四、反響與爭議

在科場取士著重首場的風氣下,五經公牘居二場,無疑是位置下降的象征。早在五經與四書并列首場時,已有士人指出五經題不應在四書題之后,使五經日益不為科場所重。朱彝尊在《經書取士議》中稱:明代孺子試專以四書題發問,只要鄉會試有五經題(專經)四道,“然亦先四書而后經,沿習既久,士子于經義僅涉略罷了”。他不贊同此制,主張鄉會試應恢復洪武四年會試之例,首場應先五經題而后四書題,孺子試也應四書與五經并試,同樣先經后書。他的來由在于,士子應試時四書題是雷同的,而專經題包養甜心并不雷同,“書所同而經所獨,專精其所獨,而同焉者不願后于人,則經義書義庶幾并治矣”67。五經題移居二場之后,距離朱彝尊的主張愈來愈遠。

晚清年夜儒陳澧認為科舉第一場用四書題及五言八韻詩,第二場用五經題,第三場用策問,“其法備矣,然行之久而有弊”。此中先四書題而后五經題,“以尊朱子故也”,可是朱子所作的是“注”而非“經”,以“經”而論,五經為孔子所誦述,四書則為孔子與門生之言及孔門傳人之言,似應先五經而后四書。他贊同朱彝尊的主張,認為科場取士若先五經題而后四書題,“尤善之善者也”68。這無疑是從經學史的角度立論,與清朝選拔人才重四書的取向并不完整吻合。即便私淑陳澧的張之洞,在晚清議改科舉新章時,雖將四書題與五經題改置同場,還是先四書而后五經。

較之五經題的場次變化而言,從專試本經到五經并試的改造,或許對科場考官與應試者的沖擊更年夜。科舉考試畢竟應以專經取士,還是五經并試,存在不小的爭議。

明末清初的年夜儒顧炎武便對專經取士的軌制不滿。他認為“讀書欠亨五經者,必不克不及通一經,不當分經試士”,自設立專經試士之制,士子自幼習之,終老不改,“人之教子者,往往便以一經授之,他經縱讀,亦不克不及精。其教之者,亦未必皆通五經”,乃至當時人問答之間,稱別人所習的專經為“貴經”,自稱則為“敝經”,尤為好笑69。

乾隆帝廢除專經取士之制,改為五經并試,未必是遭到顧炎武的啟發,但同樣是盼望應試者不應拘守一經,而是能夠熟習五經。但是,五經并試又引發了一些官員和士人的異議。在乾隆帝去世之后,又有官員提出恢復舊制,鄉會試及學政歲、科、童試應照舊專經取士。嘉慶帝認為新制實行已近二十年,各省取中試卷的五經文均能一概完美,“今該御史奏稱中人以下之質,勢難五經俱熟,或強事涉獵,恐著名無實等語,在該御史系云南人,自以五經全御為難,若江浙年夜省士子彬彬向學,何難五經俱熟?”70將此奏駁回。

嘉慶帝的諭令使廟堂之上恢復專經取士的意見墮入沉靜,卻無法打消士林清議。陳澧是反對五經并試的代表者。他詰問道:“試問自漢以來兼通五經者幾人?”以此苛責應試者,難收名實相副之效,認為“治五經而欠亨,不如治一經而通”,主張恢復專經取士的舊例,只是應增添《周禮》《儀禮》及《年齡公羊傳》《年齡穀梁傳》,合為九經,“會試十八房,每一經二房;鄉試卷多者亦如之,卷少者九房皆均分此中額,以杜士之避難趨易”71。

相較宿儒之議,應試者的應對之策更似對新制的嘲諷。普通而言,考試政令的變革,總是能夠激發應試者的新對策。早在專經取士的時代,士子們便有專門的對策。其一,預擬本經的題目。顧炎武稱:“科場之弊莫過于擬題,以五經文而言,各經可出之題不過數十道,大族巨族延請名流將此數十題各撰一篇,令後輩記誦熟習,便易中式。其二,應用刪除不命題經文的刪本,止記其可以出題之篇,及此數十題之文罷了。”72

康熙年間,朱彝尊留意到當時以《禮記》為本經者,所讀《禮記》往往為刪往年夜半經文之本,以《年齡》為本經者,置《左傳》不觀,“經學于是乎日微”,“此學者之所深懼也”73。康熙帝也深知應試者“將不出題之書,刪而不讀”74。可見刪本經書早在乾隆以前便已風行科場之中。

在乾隆朝新制試行不久,山西學政茹棻奏報奉行新制情況稱:“晉省地處偏隅,書賈罕至,諸生奉皇上五經并習之旨,頗知奮勉讀書,惟善本購覓較難。臣現于按臨時,每學各發一本,令其傳寫。”75僅僅依賴“每學各發一本”,顯然無法滿足該省廣年夜應試者的需求,無疑為書賈留下謀利的空間。

乾隆帝奉行五經并試,本為防范和剔除科場流弊起見,卻在無形中又為坊間射利者供給良機。短短數年間,各省便大批風行刪本五經的科場書。乾隆五十七年六月,山東學政翁方綱巡考時留意到,因新制令士子全讀五經,而坊間所賣的經書刪本,以《年齡》《禮記》二經最多,每考一棚,輒出示曉諭各書賈不許販賣刪本,但坊間未能禁絕,而“躁進之士子,遂以為捷徑秘傳”76。這與顧炎武所批評的明末清初的科場積習并無二致。

乾隆帝獲聞此情后,“甚愧之”,通諭各省督撫、學政專心檢察,嚴行制止。乾隆五十七年七月,軍機年夜臣議定各省限三個月內將檢查坊間所存的刪本板片運京銷毀,逾限不交,查出定罪。次年七月,乾隆帝再降諭稱:“各省督撫嚴飭所屬認真查禁,并將繳過刪本經書數目及有無傳習之處,三年匯奏一次。”77

與刪本經書相輔相成,坊間還組織選家編纂各種五經文的選本。嘉慶年間,《近科五經文鈔》發行,依照五經分卷,選取比來數科的五經文墨卷,為應試者供給琢磨研習的程文。至道光年間,江南等地仍風行的《新增五經文萃》《新纂五經文選》等科場書。晚清時期,《五經文府》《五經文海》《五經文漪》《精選五經文鵠》《新選五經文括》《五經文藪新編》《五經文苑捃華》等等項目,紛歧而足。這些墨卷與選本,較之于研讀五經而言,實為士子應試的不貳法門。舍本逐末,科場取才天然流弊無窮。

近科五經文鈔目錄(嘉慶)

結語

從科舉考試的歷史來看,乾隆年間的科舉新制,并未扭轉明清以來鄉會試著重頭場文體的包養一個月價錢風氣,反而更重視同居頭場的四書文和新增試律詩,即所謂的“陳腔濫調文章試帖詩”。乾隆帝無意改變科場取士著重頭場的風氣,甚至習為當然,至于試律詩后來居上,也是乾隆帝的個人意志在科場取士軌制中的貫徹和延長。

盡管此前五經文已經不受考官和士子所重,可是在改制后徹底與策問成為二、三場的“冷門題”。五經文在科場位置雖逐漸旁落,卻是以獲得清代士林的些許同情。同為陳腔濫調文的五經文和四書文,遭遇非議的水平恰與科場風氣成正比,即四書文成為眾矢之的,而五經文卻較少非議。這或許也是五經文在科場選才中感化弱化的另類表征。

在著重頭場文體的風氣之下,乾隆、嘉慶之際,一些自號博雅之士的科舉考官,開始醞釀新風,主張重視鄉會試第二、三場的五經文和策問。在乾隆朝時,屢司文柄的朱珪即以重視五經與策問著稱。《清史稿》亦稱朱珪“文章奧博,取士重經策,銳意求才”,嘉慶四年己未科會試時,他和阮元決心從二、三場的五經文與策問中選拔人才,“一時名人搜拔殆盡,為士林宗仰者數十年”78。此科閱卷決心矯正時趨,在閱卷法式有所改變,“先盡閱二三場之卷,而后閱首場《四書》文”79,既為科場異數,也違背常例,后亦遭到言官指責。

迄至晚清,潘祖蔭、翁同龢久掌鄉會試衡文之權,亦以振興科場文風和矯正積弊自任,倡導兼重二、三場。影響所至,吳士鑒以第三場的策問題所對源源本本,切中命題真諦,得以補中會試,隨后獲中該科榜眼,“淹雅之名亦年夜著”。而左宗棠亦以第二場的五經文甚佳特獲主考官的賞識,傳為晚清科場佳話80。他們的嘗試與盡力,當然缺乏以扭轉年夜局,卻為科場增加新風,使科舉考試的場次著重與文體取向通過軌制運作因時、因地、因人而異所呈現多樣性的變化,為清代科舉考試選拔人才的取向與觀念注進多元的內涵。

注釋

1.張廷玉等撰:《明史》卷70《選舉二》,北京:中華書局,1974年,第1693頁。

2.趙爾巽等撰:《清史稿》卷106《選舉一》,北京:中華書局,1977年,第3147頁。

3.參見商衍鎏《清代科舉考試述錄》(北京:生涯·讀書·新知三聯書店,1958年),李世愉、胡平《中國科舉軌制通史·清代卷》(上海:上海國民出書社,2017年)等著作;龔延明、高超揚《清代科舉陳腔濫調文的衡文標準》(《中國社會科學》2005年第4期),安東強《清末廢陳腔濫調后的四書義與五經義》(《文學遺產》2015年第5期)等文。

4.《世祖章天子實錄》卷15,順治二年四月辛酉條,《清實錄》第3冊,北京:中華書局,1985年,第135頁;嘉慶《欽定學政全書》卷6《厘註釋體》,故宮博物院編:《故宮珍本叢刊》第334冊,海口:海南出書社,甜心花園2000年,第225頁。

5.永瑢等撰:《四庫全書總目》卷33,上冊,北京:中華包養行情書局,1965年,第269頁。

6.商衍鎏:《清代科舉考試述錄》,第64頁。

7.劉獻廷:《廣陽雜記》卷5,北京:中華書局,1957年,第244頁。

8.永瑢等撰:《四庫全書總目》卷27,上冊,第219頁。

9.嘉慶《欽定學政全書》卷21《考試題目》,故宮博物院編:《故宮珍本叢刊》第334冊,第393頁。

10.《貴州學政響亮吉奏請將考試〈禮記〉改用鄭注折》(乾隆五十八年七月初一日),中國第一歷史檔案館躲,軍機處錄副奏折,乾隆朝文教類,03—1158—73,縮微號:包養sd82—2281;嘉慶《欽定學政全書》卷21《考試題目》,故宮博物院編:《故宮珍本叢刊》第334冊,第393—394頁。

11.永瑢等撰:《四庫全書總目》卷21,上冊,第170頁。

12.《高宗純天子實錄》卷557,乾隆二十三年仲春甲申條,《清實錄》第16冊,北京:中華書局,1986年,第60頁。《清實錄》第1—12冊為1985年影印出書。

13.《高宗純天子實錄》卷1030,乾隆四十二年四月乙巳條,《清實錄》第21冊,第810—811頁。

14.《世祖章天子實錄》卷115,順治十五年仲春甲申條,《清實錄》第包養dcard3冊,第898頁。

15.《圣祖仁天子實錄》卷119,康熙二十四年正月丁亥條,《清實錄》第5冊,第249頁。

16.中國第一歷史檔案館編:《乾隆朝上諭檔》第1冊,桂林:廣西師范年夜學出書社,2008年,第935頁。

17.嘉慶《欽定學政全書》卷21《考試題目》,故宮博物院編:《故宮珍本叢刊》第334冊,第387頁。

18.中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文諭旨匯編》第6冊,桂林:廣西師范年夜學出書社,1999年,第349、352頁。

19.趙爾巽等撰:《清史稿》卷108《選舉三》,第12冊,第3159頁。

20.梁章鉅:《制義叢話》卷1,陳水云、陳曉紅校注:《梁章鉅科舉文獻二種校注》,武漢:武漢年夜學出書社,2009年,第14頁。

21.梁章鉅:《制義叢話》卷1,陳水云、陳曉紅校注:《梁章鉅科舉文獻二種校注》,第14頁。

22.趙爾巽等撰:《清史稿》卷108《選舉三》,第12冊,第3159頁。

23.《圣祖仁天子實錄》卷131,康熙二十六年十月己酉條,《清實錄》第5冊,第412頁;高傲宗敕撰:《清朝文獻通考》卷48《選舉考二·舉士》,杭州:浙江古籍出書社,1988年,考5309頁。《清朝文獻通考》將此事記為康熙三十六年,與實錄分歧。

24.《圣祖仁天子實甜心寶貝包養網錄》卷209,康熙四十一年玄月壬子條,《清實錄》第6冊,第126頁。

25.《圣祖仁天子實錄》卷210,康熙四十一年玄月乙酉條,《清實錄》第6冊,第130頁。

26.王士禛著,張世林點校:《分甘馀話》卷1,北京:中華書局,1989年,第25頁。

27.李清植編:《文貞公年譜》卷下,清道光五年安溪李氏刻本,第1頁。

28.《圣祖仁天子實錄》卷202,康熙三十九年十一月丙午條,《清實錄》第6冊,第61頁。

29.顧鎮編:《黃侍郎公年譜》卷上,清乾隆間吳門刻本,第16—17頁。

30.《圣祖仁天子實錄》卷246,康熙五十年蒲月丙辰條,《清實錄》第6冊,第444頁。

31.《圣祖仁天子實錄》卷262,康熙五十四年正月甲子條,《清實錄》第6冊,第579頁。

32.《世宗憲天子實錄》卷17,雍正二年三月乙亥條,《清實錄》第7冊,第283頁。

33.高傲宗敕撰:《清朝文獻通考》卷48《選舉考二·舉士》,考5310頁。

34.趙爾巽等撰:《清史稿》卷108包養dcard《選舉三》,第12冊,第3159頁。《清史稿》原誤稱“各省每額九名加中一名”。

35.《世宗憲天子實錄》卷49,雍正四年十月甲戌條,《清實錄》第7冊,第744頁。

36.《高宗純天子實錄》卷13,乾隆元年仲春戊子條;卷39,乾隆二年三月甲寅條,《清實錄》第9冊,第384、703頁。《高宗純天子實錄》卷87,乾隆四年仲春甲辰條,《清實錄》第10冊,第357頁。《高宗純天子實錄》卷161,乾隆七年仲春己未條,《清實錄》第11冊,第30頁。《高宗純天子實錄》卷237,乾隆十年三月庚子條,《清實錄》第12冊,第54頁。《高宗純天子實錄》卷311,乾隆十三年三月壬子條,《清實錄》第13冊,第95頁。

37.袁棟:《書隱叢說》卷3,“五經中式”條,四庫全書存目叢書編纂委員會編:《四庫全書存目叢書》子部第116冊,濟南:齊魯書社,1995年,第445頁。

38.趙翼:《陔余叢考》卷29,石家莊:河北國民出書社,2007年,第562頁;梁章鉅:《制義叢話》卷1,陳水云、陳曉紅校注:《梁章鉅科舉文獻二種校注》,第15頁;吳振棫:《養吉齋叢錄》卷9,北京:北京古籍出書社,1983年,第92頁;趙爾巽等纂:《清史稿》卷108《選舉三》,第12冊,第3159頁。

39.高傲宗敕撰:《清朝文獻通考》卷50《選舉考四·舉士》,考5328頁;王慶云:《石渠馀紀》卷1,沈云龍主編:《近代中國史料叢刊》第八輯之75,臺北:文海出書社,1966年,第97頁。

40.《高宗純天子實錄》卷386,乾隆十六年四月戊辰條,《清實錄》第14冊,第67頁。

41.《高宗純天子實錄》卷402,乾隆十六年十一月戊寅條,《清實錄》第14冊,第291頁。

42.《高宗純天子實錄》卷450,乾隆十八年十一月壬戌條,《清實錄》第14冊,第865—866頁。

43.中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文諭旨匯編》第6冊,第352頁。

44.鈕琇:《觚剩》卷4《燕觚·五經中式》,四庫全書存目叢書編纂委員會編:《四庫全書存目叢書》子部第250冊,濟南:齊魯書社,1995年,第49頁。

45.《河南布政使越城奏請厘剔五經以慎科舉事》(乾隆九年十一月),中國第一歷史檔案館躲,軍機處錄副奏折,檔號:03—1166—031,縮微號:083—1633。

46.《湖廣道監察御史黃元鐸奏為請嚴五經中式之例以崇經術事》(乾隆九年十一月),中國第一歷史檔案館躲,軍機處錄副奏折,檔號:03—1166—036,縮微號:083—1649。

47.《高宗純天子實錄》卷161,乾隆七年仲春己未條,《清實錄》第11冊,第30頁。《高宗純天子實錄》卷237,乾隆十年三月庚子條,《清實錄》第12冊,第54頁。

48.趙翼:《陔余叢考》卷29,第562頁。

49.中國第一歷史檔案館編:《乾隆朝上諭檔》第1冊,第73,48頁。

50.中國第一歷史檔案館編:《乾隆朝上諭檔》第1冊,第73,48頁。

51.梁章鉅:《試律叢話·試題匯錄》,陳水云、陳曉紅校注:《梁章鉅科舉文獻二種校注》,第545—549頁。

52.《高宗純天子實錄》卷352,乾隆十四年十一月己酉條;卷355,乾隆十四年十仲春辛卯條,《清實錄》第13冊,第860、899頁。

53.中國第一歷史檔案館編:《乾隆朝上諭檔》第2冊,第893—894頁;《高宗純天子實錄》卷526,乾隆二十一年十一月辛丑條,《清實錄》第15冊,第625頁。

54.《兵部左侍郎辦理步軍統領事務舒赫德奏陳敬籌取士之方以裨實政事》(乾隆九年八月十一日),中國第一歷史檔案館躲,軍機處錄副奏折,檔號:03—1165—057,縮微號:083—1452。

55.《高宗純天子實錄》卷558,乾隆二十三年三月丙申條,《清實錄》第16冊,第72—73頁。

56.《高宗純天子實錄》卷627,乾隆二十五年十仲春戊子條,《清實錄》第16冊,第1042頁;《高宗純天子實錄》卷749,乾隆三十年十一月辛卯條,《清實錄》第18冊,第244頁。

57.《高宗純天子實錄》卷1030,乾隆四十二年四月乙巳條,《清實錄》第21冊,第810—811頁。

58.中國第一歷史檔案館編:《乾隆朝上諭檔》第14冊,第11,90頁。

59.中國第一歷史檔案館編:《乾隆朝上諭檔》第14冊,第11,90頁。

60.《高宗純天子實錄》卷1295,乾隆五十二年十仲春丁巳條,《清實錄》第25冊,第392—393,394頁。

61.《高宗純天子實錄》卷1295,乾隆五十二年十仲春丁巳條,《清實錄》第25冊,第392—393,394頁。

62.《高宗純天子實錄》卷1304,乾隆五十三年蒲月癸酉條,《清實錄》第25冊,第554頁。

63.《高宗純天子實錄》卷1313,乾隆五十三年玄月庚辰條,《清實錄》第25冊,第729頁。

64.《高宗純天子實錄》卷1312,乾隆五十三年玄月己巳條;卷1313,乾隆五十三年玄月戊寅條,《清實錄》第25冊,第706—707、723頁。

65.《高宗純天子實錄》卷1327,乾隆五十四年四月丁未條,《清實錄》第25冊,第965頁。

66.劉鳳誥:《存悔齋集》卷1,《殿試策》,道光十七年刻本,第3頁。

67.朱彝尊著,王利平易近等校點:《曝書亭選集》,長春:吉林文史出書社,2009年,第602頁。

68.陳澧著,黃國聲主編:《陳澧集》第1冊,上海:上海古籍出書社,2008年,第78、80頁。

69.顧炎武著,陳垣校注:《日知錄校注》,合肥:安徽年夜學出書社,2007年,第914—915頁。

70.禮部纂輯:光緒《欽定科場條例》卷15《三場試題題目成式》,沈云龍主編:《近代中國史料叢刊三編》第四十八輯之473,臺北:文海出書社,1988年,第1123頁。

71.陳澧著,黃國聲主編:《陳澧集》第1冊,第79頁。關于陳澧《科場議》問題,詳參於梅舫《陳澧撰寫〈科場議〉之立場、緣起及意圖》(《近代史研討》2015年第2期)一文。

72.顧炎武著,陳垣校注:《日知錄校注》,第912—913頁。

73.朱彝尊著,王利平易近等校點:《曝書亭選集》,第602頁。

74.《圣祖仁天子實錄》卷256,康熙五十二年十月乙酉條,《清實錄》第6冊,第537頁。

包養女人

75.《山西學政茹棻奏為辦理今年年夜同汾州等府州屬科試情況事》(乾隆五十六年),中國第一歷史檔案館躲,宮中檔朱批奏折,檔號:04—01—38—0099—009。

76.《山東學政翁方綱奏報科試情況事》(乾隆五十七年六月十三日),中國第一歷史檔案館躲,軍機處錄副奏折,檔號:03—1183—026,縮微號:084—1922;《高宗純天子實錄》卷1407,乾隆五十七年六月包養違法癸巳條,《清實錄》第26冊,第915—916頁。

77.《高宗純天子實錄》卷1409,乾隆五十七年七月丙辰條,《清實錄》第26冊,第940頁;《高宗純天子實錄》卷1433,乾隆五十八年七月辛亥條,《清實錄》第27冊,第157—158頁。

78.趙爾巽等撰:《清史稿》卷340《列傳一二七》,第37冊,第11094頁。於梅舫:《科考與經解——詁經精舍、學海堂的設置與運思》,《中山年夜學學報(社會科學版)》2010年第6期。

79.桂文燦撰,王曉驪、柳向春點校:《經學博采錄》卷1,上海:華東師范年夜學出書社,2010年,第6頁。

80.徐凌霄,徐一士:《凌霄一士隨筆》(一),太原:山西古籍出書社,1997年,第241頁。

責任編輯:近復

發佈留言